風流才子、俳諧をたしなむ

このブログを書いている2024年10月、サントリー美術館で「英一蝶展 風流才子、浮き世を写す」が開催されています。

英一蝶(はなぶさ・いっちょう)は17世紀後半から18世紀にかけて活躍した絵師。いろいろな種類の絵を描いていますが、風俗を巧みに写した肉筆浮世絵師として知られており、菱川師宣の画風を学んだとされます。江戸初期の画家として非常に重要な存在で、歌川国貞も一蝶の絵に私淑していたそうです。

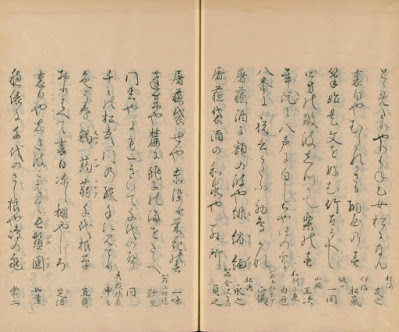

一蝶は芭蕉一門と親しく、「暁雲」という俳号で俳諧作品を残しています。今回の一蝶展では暁雲の句を収めた俳書が展示され、図録には井田太郎先生の解説による俳諧の解説が収められています。われわれ俳人にとって、この図録は価値がある貴重な資料ですぞ。

では井田先生の解説を参考にしながら、暁雲の発句を見ていきましょう。

青のりや浪のうづまく擦(スリ)小鉢

とろろの上に青海苔を散らして小さな擂鉢で擦っている。その渦巻く様子がまるで波の渦のようだと興じた句です。海苔の鮮やかさが生き生きと感じられる句。このような見立ての句(或るものを他になぞらえた句)は、今日では頭でこしらえた理屈にすぎないといって否定的に評価されがちです。しかし江戸時代の芸術は俳諧にしろ、浮世絵にしろ、散文にしろ、「見立ての芸術」と言えなくもない。見立てを否定すると江戸芸術の否定になってしまう面があるので、むずかしいところです。江戸文学を味わう上では、少し広い気持ちで句を読むことも必要でしょう。

うすものの羽織網うつほたる哉

夏物の薄い羽織の袖を網のようにして、螢を捕まえるよ、という句。ふうわりと広がる袖を螢が照らしている感じで、一蝶の絵の軽妙な筆遣いが目に浮かぶようです。宝井其角が編んだ蕉門初期の撰集『虚栗(みなしぐり)』に収められた句ですが、この直前には有名な「草の戸に我は蓼くふほたる哉 其角」が置かれています。其角と一蝶は非常に気が合う仲よし同士でしたが、二人の句を並べて見せたいという、其角の友を愛する心がよく出ているようです。

袖つばめ舞(まう)たり蓮の小盞(こさかづき)

同じく『虚栗』収録ですが、この句の直前に其角の「傘(からかさ)にねぐらかさうやぬれ燕」が置かれています。「袖つばめ」とは燕が空を飛ぶときの袖を振るようなさまを言うそうです。「蓮の小盞」とは「蓮子盃」のことで、白居易の詩を出典とします。燕が舞う景色を肴にして小盃で酒をあおる。イキですねえ。其角の「ぬれ燕」と暁雲の「袖つばめ」、両者を並べて眺めると伊達でかっこいいですねえ。

風流才子、芭蕉と連句を詠む

英一蝶は其角だけではなく、芭蕉とも親しく交わっていました。芭蕉とともに詠んだ百韻連句が『武蔵曲(むさしぶり)』に収められていますので、一部を読んでみましょう。芭蕉が「天和調」と呼ばれる漢文体を積極的に導入していた時期の連句です。

錦どるの巻

- 錦どる都にうらん百(もも)つつじ 麋塒

- 壱花ざくら二番山吹 千春

- 風の愛三線(さみせん)の記を和らげて 卜尺

- 雨双六に雷を忘るる 暁雲

- 宵うつり盞(さかづき)の陣を退(マカ)リける 其角

- せんじ所の茶に月を汲(くむ) 芭蕉

- 霧軽く寒(さむ)や温(アツ)やの語ヲ尽ス 素堂

- 梧桐の夕(ゆふべ)孺子(じゅし)を抱イて 似春

発句、「京の都にはさまざまな花が錦をなして咲いているでしょうが、江戸の躑躅を持っていって売ってはいかがでしょう」と京の人千春に興じてみせた。このころ躑躅の品種改良が進んで、やがて元禄時代には躑躅の大ブームになるということが背景にあるようです。

脇句、千春は「そうですねえ、京では一番が桜、二番は山吹」と花の名前を挙げて豪華に付けてみせた。

第三、脇句で「壱・二」と来たので「三」味線を出した。「風の愛」は「風和らぐ」の傍題で春の季語。三味線の歌に春風がやさしく吹いていく。

四句目で暁雲(一蝶)の出番です。風がやがて雨を呼び、雷が鳴っているが、双六に夢中でそれにも気づかない。雷は現代では夏の季語になっていますが、当時の歳時記『増山井』では「非季詞」に分類されていて、この句も雑の扱いのようです。

五句目は其角。双六を酒の場の遊びと見て、夕方が夜へと更けてきたので酒の座を退出するとした。

六句目は芭蕉。酒の座を退出して茶の煎じどころで酔いざましの茶を飲む。茶のおもてに映った月をまるごと飲むように。

少し飛ばして、裏の後半、21句目に行きましょう。

- 妻恋ふる花馴駒の見入(みいり)タル 似春

- 柱杖(しゆぢやう)に蛇を切ル心春 千春

- 陽炎の形をさして神(しん)なしと 麋塒

- 紙鳶(シエン)に乗て仙界に飛(とぶ) 暁雲

- 秦の代は隣の町と戦ひし 其角

- ねり物高く五歩に一楼 芭蕉

21句目、桜につながれた馬(はななれごま)がさかりがついていて、魅入られたように少女がそれを眺めている。

22句目、修行僧は花馴駒の妖気を断ち切るように杖を振り上げる構え。

23句目から二折に入ります。修行僧は「陽炎などというものには実体がないのじゃ。煩悩もまた同じ」と喝破します。

24句目が暁雲です。前句で喝破したのは仙人であると見て、凧に乗って仙界に行こうとしている場面を想像しました。仙人が凧に乗って陽炎の中を飛ぶ風景って、いかにも一蝶の絵に出てきそうな画題で、彼らしい詠みぶりですね。

25句目は其角。中国の春秋時代に、凧に乗って空を飛んだ人物がいたという伝説があるので、秦の時代には凧に乗って隣町を攻撃しただろうと奇想をこらした。ドローン攻撃みたい。

26句目は芭蕉。隣町と競っていたのは、祭の山車(練り物)の高さだったのだ。五歩歩くごとに青楼が一軒あるようなにぎやかな町。其角が戦争を出したのに、それを山車の規模比べだろうとやわらげて解釈したところが、いかにも芭蕉らしい。

この先まだまだ連句は続きますが、今回はここまでにしておきましょう。

風流才子、幕府ににらまれ、流罪となる

一蝶と其角は実によく気が合ったようですが、二人とも当時の幕府のやり方を苦々しく見ていたらしい。時は将軍綱吉の治下で、「生類憐みの令」が出て生き物を殺生してはいけないとされた。一蝶も其角も自由人ですから、こういうウルサイ禁令には腹が立ってしかたがない。

浅草川逍遥

鯉の義は山吹の瀬やしらぬ分(ぶん) 其角

という句があります。これは古来、謎句とされてきた作なのですが、今泉準一によればこれは幕政への批判の句だという。浅草川というのは隅田川の浅草付近のことで、このあたりで獲られた鯉は江戸市民にとって貴重なたんぱく源でした。ところが生類憐みの令で漁獲が禁止されてしまった。「鯉の義は」というのは、「鯉の話なんだが」ということ。「山吹の瀬や」というのは、山吹色、つまり賄賂の金次第なのだよなあ、「知らぬ分」見て見ぬふりをするのは、ということ。つまり見張りの川番も賄賂さえ出せば鯉を獲らせるのだという、皮肉の句らしい。露骨に幕府を批判したりするとたいへんなことになるので、わざと謎めいた表現にしたのでしょう。

さて、元禄11年(1698年)、47歳の一蝶は逮捕されて三宅島に流罪となります。罪状についてははっきりしないのですが、生類憐みの令に違反して釣りをしたからという説があります。しかし5年前にも一度入牢しており、どうも一蝶は幕府から「不届きな奴」と目をつけられていたようなのです。

入牢の理由について興味がある方は、Wikipediaで「英一蝶」の項目を見ていただくといいでしょう。彼の絵画との関係で興味ぶかいのは、「朝妻舟図」の絵が綱吉と柳沢吉保を風刺しているとして幕府の逆鱗に触れたというものです。当時、吉保が自分の愛人を綱吉に差し出して出世を計ったという噂がありました。一蝶の絵は舟に乗った白拍子(遊女)を描いた絵ですが、女の頭上に「柳」の木が描いてある。柳沢吉保の女を暗示しているというわけ。意図的に風刺をしたのかどうかはわかりませんが、「朝妻舟図」は一蝶の絵の中でもあでやかで美しく、私が好きなものなので、気になる話です。

一蝶は三宅島から其角に宛てて

初松魚(はつがつを)カラシガナクテ涙カナ

という句を書き送ります。三宅島では鰹は釣れるけれども、薬味の辛子が手に入らない。辛子を口にすると辛くて涙が出るけれども、三宅島では辛子が無いせいで涙するのですという句。其角はこれに答えて

其カラシキイテ涙ノ松魚カナ

と返信します。一蝶の身を思いやり涙を流す其角でした。

風流才子、赦免され、芭蕉と其角をしのぶ

三宅島に流された者は二度と戻ってこれないというのが相場でしたが、将軍綱吉が死去したことから特赦が行われ、宝永6年(1709)に一蝶は江戸に帰ってきます。其角は1707年に死去しすでにこの世の人ではありませんでした。

一蝶は芭蕉と其角をしのぶ絵と画賛を作っています。その絵というのが箍掛職人と臼目切職人を描いたもの(箍掛臼目切図)で(画像は図録で見てください)、箍掛(タガカケ)とはタガが外れた桶や樽をもう一度締めなおし修理する仕事、臼目切(ウスメキリ)とは摩滅した碾き臼の目を刻みなおす仕事。どちらも流しの仕事で、明日をも知れぬその日暮らしという職人たちです。その絵の画賛を現代語に訳して紹介しましょう。

昔のことは夢に似ている。夢から覚めたら覚めたでこれが現実とは言えない。ある日、其角と二人で深川の芭蕉庵を訪問したことがあった。夕べに帰る途中、二人で次のような句を作った。

たがかけのたがたがかけて帰るらん 暁雲

(あの箍掛職人は誰の持ち物の箍をはめて帰るところなのだろう)

身をうすのめとおもひきる世に 其角

(臼目を切るように「自分の身は臼の目のようにやがて消えてしまうものだ」とこの世を「思い切る」ことであるよ)

一蝶は1724年に死去。墓は高輪の承教寺にあります。墓石には辞世の歌芭蕉も其角も世を去り失せてしまったのに、自分だけが思いがけず生き残るとは、今日深川に立ってみると世の中のことは予想もできないものだなあ。

が彫られています。紛らはすうき世のわざのいろどりも有りとや月の薄ずみのそら