複式賦物から単式賦物へ

承久の変以後、地下連歌師と呼ばれる比較的低い身分の連歌師が登場し、13世紀後半には彼らの主導により連歌本式と呼ばれる標準的な式目が生まれたという話を前回書きました。また賦物が簡略化され、上賦下賦(うえふしたふ)方式に移行したことも紹介しました。

鎌倉時代前半には「複式賦物」と言って、長句(奇数句)と短句(偶数句)では違う賦物を適用することになっていました。「賦何屋何水」とあれば、長句では何屋、短句では何水が賦されるのです。

ところがこんな区別も面倒くさくなったのでしょうか、まもなく長句も短句も区別せず、どちらにも同じ賦物を課す方式に移行していきました。これを「単式賦物」と呼びます。

知られるうちで最後の複式賦物の連歌は、1250年の「園城寺賦山何山水連歌」です。一方、もっとも古い単式賦物の連歌は前々回紹介の、冷泉家から発見された1297年の「永仁五年賦何木百韻」。13世紀後半に複式から単式への交代が起こったと思われ、つまり連歌本式の完成と単式賦物への移行はほぼ同じ時期に実現したと考えられるのです。

実際に永仁五年賦何木百韻の初折表十句を見てみましょう。「●木」という熟語の●に相当するものを必ず全句に詠み込まなければならないというルールです。下線を引いたのが●に相当する音で、右端に緑字で示したのが復元した熟語です。

永仁五年正月十日「賦何木連歌」山はなを雪げに月ぞかすみける 経ゝ 〔山木〕春はあらしのふきもよはらで 了ゝ 〔弱木〕ちるほどのにほひをしたふ梅が枝に 照□ 〔圧木〕

をのがねもろくなけるうぐひす 道ゝ 〔頚木〕さびしさはひとくともなきいほりにも 経ゝ 〔一木〕そよとをどろく庭のをぎ原 房主 〔置木〕あさぢふやむしのうらみもかなしきに 経ゝ 〔浅木〕あきよりほかのゆふぐれもがな 小ゝ 〔寄木〕このごろはしぐれにいつも袖ぬれぬ 経ゝ 〔袖木〕冬行旅は物うかりけり 道 〔冬木〕

●の部分は元どおりの字ではなくてもかまいません。たとえば第三は、〔圧木(をしき)〕という熟語を設定したうえで「匂ひを慕う」と文節をまたがる形で音を取っています。

建治新式

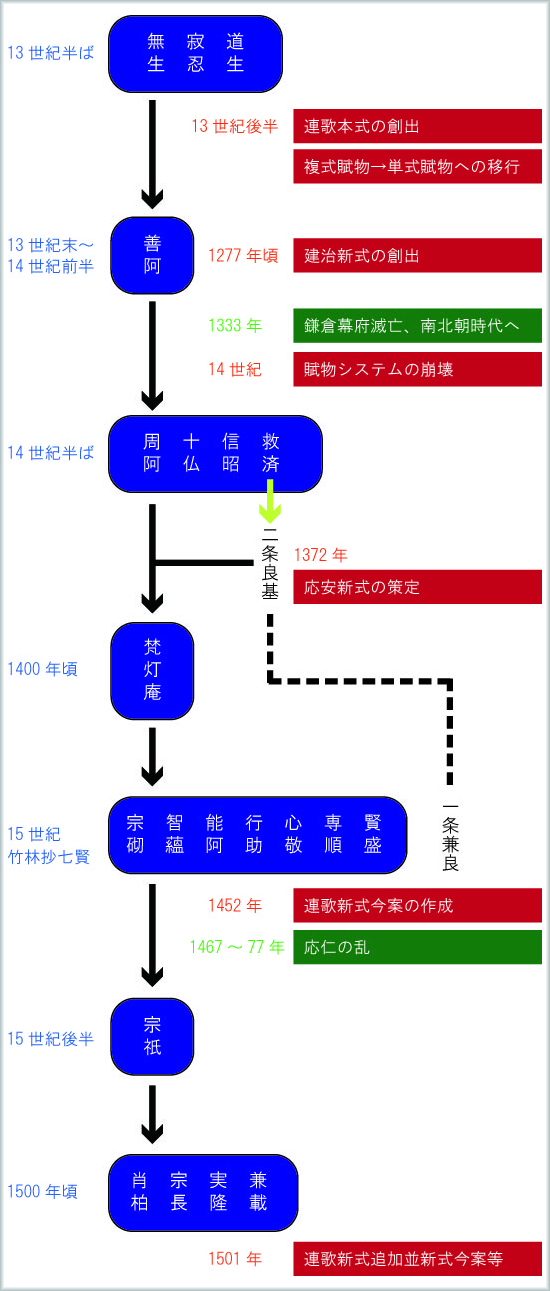

13世紀の中ごろに道生その他の連歌師が活躍したことはすでに書きましたが、13世紀末から14世紀前半に活躍した次世代の地下連歌師に善阿がいました。善阿のもとからは信昭、順覚、十仏といった弟子がつぎつぎ出ましたが、中でも救済は室町初期の連歌界を担う存在となります。

1277年ごろ、連歌本式を改めた建治新式という新しい式目が生まれました。連歌本式が作られてから数年しか経ていないタイミングで、この時期は目まぐるしく連歌のスタイルが変化していったようです。この新式を制定したのが善阿ではないかという推定がなされています。

もっとも本式と新式はある日突然切り替わったわけではありませんでした。善阿が主催したと思われる鷲尾(八坂神社と清水寺の中間)の花の下連歌では「新式本式あひ分かれ」た興行があり、新式チームと本式チームが同時に張行するという形も試みられたようです。

建治新式がどのようなものであったか、詳細は不明ですが、あるいは懐紙構成を初折表8句、名残裏8句とする、その後定番となったフォームだったかもしれません。

賦物規定の崩壊と形骸化

1333年に鎌倉幕府が滅亡し、建武中興、そして南北朝の混乱時代に突入するのですが、この時期に連歌の復興・地位向上を目指した貴族が二条良基でした。良基は堂上連歌が力を失い、地下連歌にこそ有力な歌人がいることを見てとり、救済に師事します。

良基は『僻連抄』(1345)の中で、「最近、百韻全部に賦物を取りとおすことは少なくなった。無理に取らなくても、問題とする必要はない」ということを書いています。建武中興以降、賦物のルールが時勢に合わなくなってきたことを悟ったのでした。しかし『筑波問答』(1372)では「最近は初折表の八句すら賦物を取りとおすことができていないのは残念なことである」と言っています。

良基としてはせめて初折表ぐらいは賦物を守ってほしいのに、それすら叶わなくなっているというのです。その結果やがて、「発句だけ賦物を守っていればよい」ということになってしまいました。良基が主催した連歌ですら、発句にしか賦物を取っていません。

なぜ形式的な賦物のルールは維持されたのか

たとえば「水無瀬三吟」(1488)は賦何人連歌とされていますが、発句の

雪ながら山もとかすむ夕かな 宗祇

が「山人」から「山」を取っています。しかし脇句以下は賦物を意識していません。

こうなると、難題をクリアさせる言語ゲームとして発生したはずの賦物がまったく機能しなくなっています。心敬(1406~1475)は「最近では先に発句を作って、それに合う賦物を後に考えるようなことをやっている。これでは何の意味もない」と憤っています。

空洞化した賦物システムがその後もなぜ残ったかですが、私は各巻の目印の意味があったのではないかと想像しています。連歌の中には、「千句連歌」というものがあります。百韻の連歌を十個集めたセットで、百韻それぞれの巻同士の間には必ずしも関係はありません。たとえば1571年に細川藤孝(幽斎)が催した「大原野千句」は次のような構成になっています。

第一 賦何路 第二 賦何人 第三 賦何衣

第四 賦何船 第五 賦山何 第六 賦二字返音

第七 賦何墻 第八 賦初何 第九 賦何水

第十 賦唐何

全部の巻で賦物が異なっています(二字返音については次回説明します)。後になって個々の百韻を思い出すとき、「大原野千句の第三」と指し示すよりも、「賦何衣の巻」と言ったほうが記憶を呼び起こしやすいでしょう。そのような象徴的な目印として賦物のシステムは維持されたのではないでしょうか。