俳諧撰集に採られた歓生の発句

今回は俳諧撰集や遺句集に収められた歓生の発句を鑑賞していきます。まずは同時代の俳諧撰集のほうから。

年代的に最も古いのは、1680年編纂の『白根草』です。これは金沢の俳人、神戸友琴が父母を追悼する句を集めて一巻とした撰集です。加越能(加賀・越中・能登)の俳書としては現存する最古のもの。歓生の句は

無常の色廿の下なる五日哉

が収録されています。友琴の父が7月25日に、母が2月25日に亡くなったことから、20日からさらに5日下って無常が訪れたよという意味。無季の句ですが、無常のテーマであるから季語は必要ないという考えでしょうか。「廿」は何と読むのか、普通に考えれば「にじゅう」ですが、ニュウ・ハタ・ツヅなどの読みもありえるかもしれません。

それに続くのが翌1681年に京都談林派の俳人、田中常矩が刊行した『俳諧雑巾』です。この撰集には歓生が24句入集しています。

蓬莱や麓に銚子の海をたゝへ

蓬莱は新年に三方(さんぼう)の上に縁起物を盛る飾りですが、もともとは中国の東方にあるとされた神仙の島のことです。秦の始皇帝が不老不死の薬を求めて徐福という人物を蓬莱に派遣したとされ、それは日本のことであったという伝説もあります。歓生は日本よりさらに東、千葉県の沖に蓬莱島はあるんじゃないかと想定して、蓬莱島の山の裾には銚子の海が広がっているよと興じました。

千金あり質屋の目にも花の時

きりぎりすなくや霜夜の後家也ける

こういう句はいかにも談林調の滑稽句です。「桜の花時は千金の価値があるよ、質屋の目にもそう見えるだろうよ」「霜が降りる晩秋にまだ鳴くコオロギは連れ合いがもう死んでしまった後家のコオロギだろう」といった具合。

天皇(すめろき)の御着替も哉田面(たも)の露

関守や尿瓶(しびん)にかよふ小夜鵆(さよちどり)

これらは連歌師らしいというか、本歌取りの句。前句は「秋の田のかりほの庵の苫をあらみわが衣手は露に濡れつつ」(天智天皇)を踏まえて、こう田の稲の上に露が降りては、天皇も袖が濡れそぼってお着換えあそばす必要があるね」と詠んだ。後句は「淡路島通ふ千鳥の鳴く声に幾夜ねざめぬ須磨の関守」(源兼昌)を引用して「千鳥が通う須磨、こう寒くては関守も催してくるから尿瓶を使う。千鳥の声と音を競ってるよ」と和歌を俳諧の笑いに転じています。

歓生の句を収録する三番目の撰集は、加賀の杉野閏之と久津見一平が編んだ『加賀染』(1681年)で、7句入集しています。

麦藁や木幡の里に馬はあれど

柿本人麻呂の「山科の木幡の里に馬はあれど徒歩よりぞ来る君を思へば」の本歌取り。人麻呂の本歌は「馬はあるのだが用意するのが待ちきれず、山科の木幡の里を歩いてきた。あなたに恋こがれているので」という意味ですが、歓生の句は「木幡の里に本物の馬もいますが、これは麦藁で作った馬の人形」とおどけています。

このように歓生は俳諧において完全に談林調の世界に身を置いていた。芭蕉と句座を共にした際には、自分が知らなかった種類の俳諧世界を経験していろいろ驚いたのではないでしょうか。

芭蕉と歓生をつなぐ線

『俳諧雑巾』の発句編では、歓生の24句は編者である常矩の28句に次ぐ多さです。それに続く利次と宗雅は20句で、比べても歓生の厚遇ぶりが際立っています。これは何を意味するのか。富商である歓生は常矩にとって重要なスポンサーだったのではないか、常矩はお得意様に気を遣ったのではないか。そう考えるのが自然なように思います。

もう一つ注目されるのは、内藤露沾(ろせん)が13句採用されているところです。露沾は磐城平藩(現・福島県いわき市)の世嗣で本名は内藤義英、俳諧好きの武家として知られていました。『俳諧雑巾』には次のような句が掲載されています。

持統天皇今朝袖軽し山姿

汗拭蚤ぞながるゝ泉川

生れ子のはじめて涼し四方の里

当時江戸住まいの露沾は、談林派の(とくに西山宗因の)パトロンでした。常矩も顧客に敬意を表して13句掲載したのではないかと想像されますし、しかも掲載位置がいい。春の部は巻頭から2句目が露沾、夏の部では1句目、秋の部では3句目と下にも置かぬもてなしです。冬の部では巻末に置いて大トリを演じてもらっています。

芭蕉も露沾の庇護を受けており、おくのほそ道の旅に出る際には挨拶に訪れました。その際に二人の間で交わされた連句(付合)が残っています。

松嶋行脚の餞別

月花を両の袂の色香哉 露沾

蛙のからに身を入る声 芭蕉

『俳諧雑巾』で露沾と歓生がともに多数入集していることから考えて、両者はお互い名前を知っていたはずです。

小松の俳人たちは芭蕉を歓迎し、第1回目の訪問の際には旅立ちを再三引き留めるほどでしたが、ひょっとすると露沾から歓生に「芭蕉をよろしく頼む」というような事前の一筆が行っていなかっただろうか?と妄想します。実際のところは、生駒万子や立花北枝らの金沢チームが歓生に芭蕉を紹介したと考えたほうが自然でしょうが...。少なくとも芭蕉と歓生が会話した際には、露沾のことが話題に出たに違いありません。

遺句集『新梅の雫』

すでに述べたとおり、芭蕉が小松を去った後の歓生は俳諧に距離を置き、連歌一本となります。能順師の不興を避けるためではなかったかと、私は考えています。

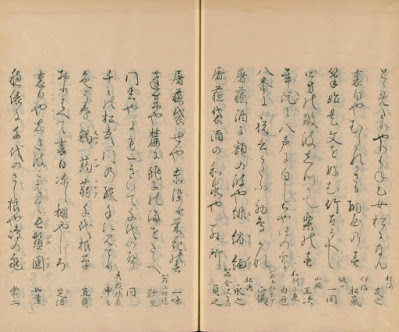

歓生没後に発句集『新梅の雫』が編まれます(制作年不明)。序文を書いているのは歌人・連歌師の鈴木正通。『新梅の雫』は全編が『新修小松市史 資料編7(文芸)』に収録されています。

発句集といっても連歌の発句なので、俳諧の発句とはだいぶん勝手が違います。それを踏まえた上で、読んでいきましょう。

日の影も薄くれなゐや夕霞

梅一木匂ひは四方の春の風

いづれより乱初(みだれそめ)にし萩の露

どれも「夕霞」「梅が香」「萩の露」の本意をそのままなぞった作りになっています。連歌の場合は意外な表現を避けて、おだやかに本意に従って作らなければいけません。古風でゆったりした詠みぶりです。

直貞男子出世に

今年生の竹は世をつぐ行衛かな

万子悼

香に触し袖や露のみ梅の雨

俳諧でも挨拶性ということが言われますが、連歌の発句はそれ以上に挨拶性が強いように感じられます。前句は直貞という人に男子が生まれたことを、今年竹に見立てて祝ったもの。後句は生駒万子を追悼した句で、「香に触し袖」というのは私とともに能順師の薫陶に接したということでしょうか。その袖も涙で濡れるということを、「露」「梅雨」と季節の違う季語(しかもどちらも水分)を二重にダメ押しすることで強く言っています。

行水(ゆくみず)に焼火涼しき蛍哉

夏の夜の月の行衛や稲光

歓生の連歌発句では季重りが多い。前句では「涼しき」「蛍」、後句では「夏の夜」「月」「稲光」が重なっています。その結果、彼の発句は「味が濃い」感じがします。歓生の特徴なのか、連歌の特性なのかは私にはわからないのですが、彼の俳諧の発句ではそれほど季重りばかりということもなかったので、連歌ならではということかもしれません。

須磨の浦にて

さもあらば荒よ関屋の秋の月

荻の葉に露吹結ぶ風も哉

紅葉して木の間に青し秋の海

秋の句を3句挙げてみました。秋の風景といっても芭蕉のようにさびさびとした侘びた眺めを提示するのではなく、様式美を追求したカッチリした作りを目指しているということが言えるのではないでしょうか。

同じ歓生の発句でも、俳諧と連歌ではだいぶん肌触りが違うということを感じていただければと思います。

次回は最終回。歓生の出自、生涯、そして私に至る家系について語りたいと思います。