本歌取のルール

本歌取(ほんかどり)とは何か、皆さんご存知でしょう。和歌や連歌で、別の作品を下敷きにして新しい歌を作り直すことです。百人一首の歌で、本歌取の技法を使っているものを2つ紹介しましょう。

絶え果てば絶え果てぬべし玉の緒に君ならむとは思ひかけきや 和泉式部

玉のをよ絶えなばたえねながらへば忍ぶる事のよわりもぞする 式子内親王

さむしろに衣かたしきこよひもや我を待つらむ宇治の橋姫 よみ人知らず

きりぎりす鳴くや霜夜のさむしろに衣かたしきひとりかもねん 藤原良経

いずれも上が本歌、下がそれを踏まえた歌です。

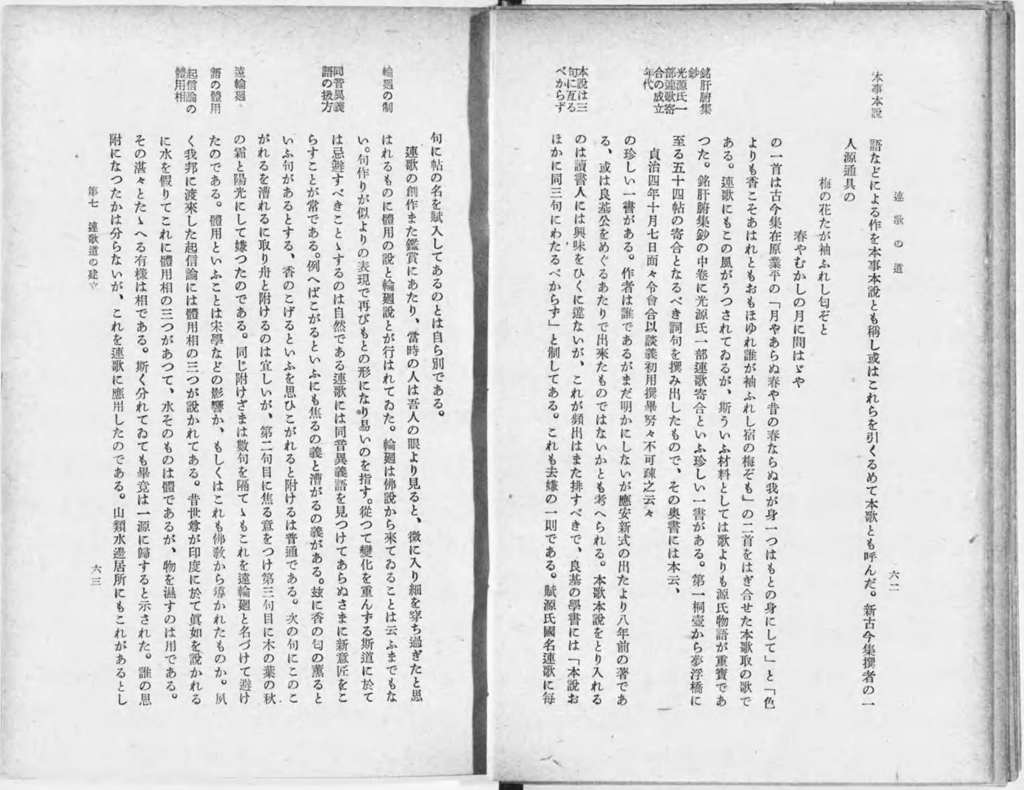

本歌取を連歌ではどのようにやればいいかというのが、今回のテーマです。連歌新式の規定を読んでみましょう。

本歌について

本歌取は、同じ本歌から三句連続でことばを採ってはならない。(歌だけではなく、物語や故事を踏まえる場合も同様である)

ただし逃げ歌があればこの禁則を適用しない。

本歌は新古今集以後の歌人の作をとるべきではない。本歌は堀河院百首までの作者のものをとるべきである。(だが続後撰集までの作者はとってもよいとのルールも定められた)

ただし近代の作者の歌でも、證歌になら使ってもよい。

たとえ近代の和歌集に収録された歌であっても、堀河院百首の時代までの歌人のものであれば、本歌にとってよい。

広く歌人たちが知らないような歌は、本歌にとるべきではない。(證歌になら場合によっては引用してもよい)

「本歌取は、同じ本歌から三句連続でことばを採ってはならない」という書き出しですが、まず二句連続で採るのはどういう場合でしょうか。山田孝雄博士の『連歌概説』には次のような例が挙がっています。二条良基公が書き残されたことによれば、源氏物語は大部の書であるから、いったん引用したら三句連続すべきだ、ただし同じ個所からの引用は二句続きまでにとどめるべしという。(このような説があるとは言え、望ましい考えだとは思われない。故事を本歌として用いることについては、よくよく慎重に考えるべきである。まして源氏物語の場合はなおさらである)

うぐひすのねも氷とけけり

雪のうちもいづる日かげはのどかにて

この二句は、次の歌を引用しているというのです。

雪の内に春はきにけりうぐひすのこほれる涙今やとくらむ 二条のきさき

前句も付句も、両方とも同一の元歌からことばを引用している。これが二句連続の場合です。しかし三句連続で同じ歌から採ってはいけないという。

ところが逃げ歌があればその禁は適用されない。この「逃げ歌」とは何でしょうか。これは、「おまえ、それは同じ本歌から3連続で採っているぞ」と言われた場合に、「いやいや、そちらではなく別の歌から本歌取してるんですよ」と言い逃れできる別歌があるということなのです。

岩波書店の『連歌論集 俳論集』(日本古典文學大系 66、1961)で、木藤才蔵先生が次のような例を挙げておられます。(元の出典は1600年頃に制作された『連歌新式抜書』)

月にこゝろやひかれゆくらん

あしなみもなづめる駒の秋の夜に

岩ふみたどるあふ坂のやま

これらの句は

あふ坂の関の清水にかげみえて今や引らんもち月の駒 紀貫之

からの本歌取。三句目について、3句連続して同じ歌から採ってしまってるじゃないかと、論難を受けた。すると三句目の作者は、いやいや私の句は

あふ坂の関の岩かどふみならし山たち出るきりはらの駒 大弐高遠

からの本歌取だから、同一句からの3連続引用ではありませんよと言い逃れた。これが逃げ歌ということです。たしかに大弐高遠の歌には(一句目のような)月が詠まれていませんから、こちらを基準にすれば3連続にはならないということですね。

「近代」はいつごろから始まった?

次が面白いところで、本歌として認められるような、古典として価値が定まった歌はどの時代のものまでかという論議です。二条良基は堀河院百首までである、新古今集以降は近代和歌だから本歌にしてはダメだという。これに対して肖柏は、続後撰集までの時代は古典として認めるというようにルールが拡大されてきているという。

これらの和歌集が何年に編纂されたかを並べてみましょう。

堀河院百首(1105年ごろ)

新古今和歌集(1210年)

続後撰集(1251年)

それぞれの年代が何を意味するかですが、堀河天皇は賢帝という評判が高かった人で、このころまでが摂関政治が落ち着いて機能していた時代なのです。次の鳥羽天皇以降、徐々に武士の力が強まり、やがて保元・平治の乱へと突入していきます。堀河天皇は和歌への造詣も深かった人で、だから『堀河院百首』は古き良き時代を象徴する和歌集であるわけです。

新古今和歌集は源平合戦(1180~1185)から承久の乱(1221)へと移行する時代に編まれましたが、これ以降完全に武士が権力を握る社会になります。天皇を中心とした貴族社会の構造が壊れてしまった。新古今の編纂にかかわったのは承久の乱の当事者である後鳥羽上皇でした。また和歌の世界では、藤原俊成・定家の親子が改革を推し進めた時期でもありました。だから二条良基から見れば、新古今以後の世界は「近代」であり、古典としての評価が定まっていない作品世界であるとされたのでしょう。

牡丹花肖柏は二条良基よりも123歳年下です。一世紀以上経って、もう少し後の歌人まで古典として認められるようになっていると、彼は言っています。彼が挙げる続後撰集が編まれた1251年はどういう年だったか。蒙古の最初の襲来である文永の役は1274年であり、これ以後社会は再び不安定化し、やがて南北朝時代が到来します。だから肖柏にとっては蒙古襲来以降というのが「近代」として認識されていたのではないでしょうか。

本歌と證歌の違い

続いて式目には「ただし近代の作者の歌でも、證歌になら使ってもよい」とあります。「本歌」と「證歌」はどこが違うかですが、本歌取は本歌の作意をくみとって、それを変奏しようという試みです。しかし證歌は一句の仕立て・ことばづかい・固有名詞などを真似しただけで、本歌の作意まで応用しようとは思っていない場合を言います。「そんな表現、聞いたことがないぞ」と論難された場合、「いやいやこういう先例がありますよ」と証拠に使う、その程度のものが證歌であるということです。

実際には、どこまでが本歌でどこからが證歌かという境界は微妙ですけれどね。

次の「たとえ近代の和歌集に収録された歌であっても、堀河院百首の時代までの歌人のものであれば、本歌にとってよい」という部分ですが、これは古典と近代の区分は作者ごとに決まるのであって、所収する和歌集ごとに決まるわけではないということです。たとえば新古今和歌集には紫式部(970年頃~1020年頃)の歌が14首収録されていますが、彼女は古典時代の作者です。二条良基から見れば新古今自体は近代の和歌集であるとしても、そこに収録された紫式部の歌を本歌としても問題ないということ。

さらに次の「広く歌人たちが知らないような歌は、本歌にとるべきではない。(證歌になら場合によっては引用してもよい)」という個所は説明不要でしょう。

源氏物語好きの連歌師たち

二条良基は行阿(ぎょうあ、俗名は源知行)という学者に就いて源氏物語の奥義を学んでいました。だから猛烈な源氏物語ファン。式目には「二条良基公が書き残されたことによれば、源氏物語は大部の書であるから、いったん引用したら三句連続すべきだ、ただし同じ個所からの引用は二句続きまでにとどめるべし」と、良基が源氏から引用を採ることを勧めた話が引かれています。

山田孝雄が次のような実例を挙げています。「大原野十花千句 第一」からの抜粋です。これは1571年に、細川藤孝(幽斎)が里村紹巴らの参加を得て主催した大連歌会の作。

忍ぶとするも見しがあやしき 三条西実澄

誰となき契の末を求ばや 里村昌叱

すつる身さぞな蓬生の奥 飛鳥井雅敦

最初の二句は、「人目を避けて暮らしているのをちらりと見てしまったが、なんとも不思議なことだ」「どの女性と自分は結ばれることになるのだろう、その結末を知りたい」ということになりますが、これは源氏物語の「若紫」の巻で、光源氏が紫の上をのぞき見して心惹かれ、誘拐してしまうエピソードを踏まえています。

後半の二句をとると、「誰と結んだとも言えない曖昧な約束の行く末はどうなるのでしょう」「世を捨てた身はさぞかし草深い土地の奥に埋もれてしまうことでしょう」となります。こちらは「蓬生」の巻の引用で、末摘花という女性が源氏に愛されず、荒れ果てた邸に住み暮らしているさまを描きました。

このように3句連続で源氏を本歌にしつつも、同じ巻からは2句しかとらないという、二条良基の指針どおりのはこびになっています。良基は源氏物語から連歌に使えそうな表現を片っ端から抜き書きした労作、『光源氏一部連歌寄合』を残しています。

一条兼良もまた源氏物語についての著作をいくつも残した大学者でした。彼が作った寄合書(連歌の付の例を示したアンチョコ)『連珠合璧集』には、源氏からの引用がぎっしり詰まっていますが、彼も源氏の内容を連歌に盛り込むのに熱心でした。

それらに対して牡丹花肖柏は「ほどほどに」という気持を抱いていたようで、「このような説があるとは言え、望ましい考えだとは思われない。故事を本歌として用いることについては、よくよく慎重に考えるべきである。まして源氏物語の場合はなおさらである」と注をしています。

実際、良基が加わった連歌を見ても、3句連続で源氏から引用しているケースはあまり見当たらないようです。良基笛を吹けど連衆は踊らず、といったところでしょうか。