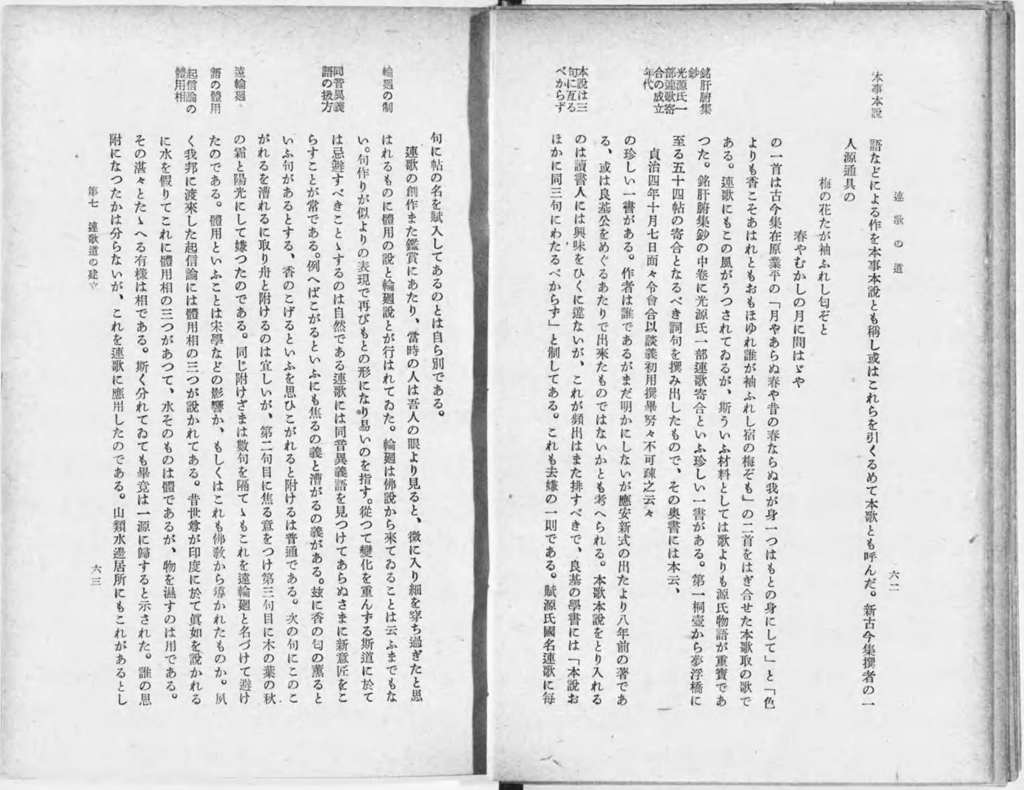

福井久蔵『連歌の道』(大東出版社、1941)より、輪廻・遠輪廻の解説

打越を避けるためのテクニック

「連歌新式」の読解、今回は「輪廻」と「遠輪廻」についてのルールです。このシリーズの第2回において、付句は前々句と違う世界を描かなければならないということを説明しましたが、それについて具体例による解説がされています。

輪廻について

「薫(たく)」ということを詠んだ句の次に「こがる」ということを付けた場合、その次では「紅葉」を詠んではならない。「舟」を詠んで付けるべきである。「こがる」には「焦がる」「漕がる」の二通りの表記があるためである。

「煙」を詠んだ句の次に「里」を付けた場合、さらにその次で「柴焼」など薪に関連する語を詠んではならない。「夕立」に「雲」を付けた場合、打越で「雷」などを詠んではならない。「雪」に「富士」を付けた場合、打越で「氷室」などと詠んではならない。

最初の段落は、同音異義語を使って付句を展開するテクニックについて語っています。「薫物(たきもの)」に対して「焦がる」は同じグループに属する語である(香は燃やすものであるから)。一方「焦がる」と「紅葉」も同じグループである(紅葉は「燃えるような」と例えられるから、両者は縁語になる)。だから薫~焦がる~紅葉と続けるのは狭い連想の中をぐるぐる回ってしまうのでよろしくない。このように狭い連想の中で循環してしまうことを「輪廻」と呼びます。仏教で、いつまでも解脱できずに生死の循環を繰り返すことを「輪廻」と呼ぶのにひっかけた用語です。最近のルールでは、「夢」の句に「面影」と付けた場合、次では「月」「花」を詠んではならないとされている。「夢」「月」「花」などは「面影もの」として同じ範疇の語とされるようになったからである。かつてはそうした決まりはなく、避けられてはいなかったのだが。

ところが「こがる」には「漕がる」という同音異義語がある。そちらに転じて、意味を読み替えて「舟を漕ぐ」ことにしてしまうという技があるというのです。

実作品の例を見てみましょう。「看聞日記紙背 何人」と呼ばれる、1425年6月の連歌より、名残表の12~14句目です。

蘆間(あしま)をわくる船のほかくれ 梵祐

うき思(おもひ)こがるる胸のよしなきに 長資

これもかたみにのこるたき物 慶寿丸

最初の二句は、「蘆の間を進む船の帆に隠れて」「漕いでゆきながら恋の物思いに胸は狂おしくどうにもしかたない」という意味になりますが、後の二句は「恋の思いに胸が焦げるさまはどうにもしかたない」「私の袖に残るあなたが焚いた薫物の香りを形見と思うからです」となります。「漕がるる」を「焦がるる」に読み替えた、上とは反対の例です。

式目の次の部分はわかりやすいでしょう。

「煙」→「里」→「柴焼」

「夕立」→「雲」→「雷」

「雪」→「富士」→「氷室」

というような 狭い範囲の用語でぐるぐる回してはいけないということ。

その後の、「最近のルールでは、『夢』『月』『花』などは『面影もの』として同じ範疇の語とされるようになった」というのは二条良基の応安新式や一条兼良の連歌新式今案には見られない条項で、牡丹花肖柏が付け加えた一文です。15世紀半ばまではそんなルールはなかったものが、16世紀ぐらいから採用されるようになったのでしょう。ことばのグルーピングというものが時代によって変わることがよくわかる話です。

同じパターンの再利用はダメ

遠輪廻について

たとえば花の句に対して、次に「風」とか「霞」などと付けた場合、これと同じ付を再度やってはならない。打越に限らず、数句を隔てた場合でも許されないし、一座の中でも繰り返してはならない。

花に「風」や「霞」を付けるという場合が問題にされるケースは最近あまり見ないが、やはり新式の決まりは守るべきだろうか。

また、「竹」の句に「世」を付けたら、それ以降では竹に「夜」を付けてはいけない。

これらが遠輪廻に関する規則である。

この条は打越ではなく、連続する2句についての決まりです。

なぜ「花」に対する付が例に挙がったかというと、百韻の連歌だと花を4回詠まなければならない。そうすると付に同じパターンを繰り返してしまう失敗が多かったから、とくに注意したのではないかと思います。

もちろん、花の句に限らず、同じパターンの付というのは一座(=一巻)の中で2回使ってはいけない。同じ付を繰り返してしまうことを遠輪廻と呼ぶ。

「花に『風』や『霞』を付けるという場合が問題にされるケースは最近あまり見ない」以降の部分は応安新式にはなく、一条兼良が連歌新式今案で追加した部分です。

「『竹』の句に『世』を付けたら、それ以降では竹に『夜』を付けてはいけない」というのは、竹の節のことを「よ」と呼ぶんですね。節が一つしかない尺八のことを「一節切(ひとよぎり)」なんて称したりします。それで、掛詞(かけことば)を連想に使って、「竹」の句に「世」の句を付けるということをやる。そうなると、「竹」に「夜」を付けるというのは同じ手口になってしまうので、これはもうやってはいけないということになるのです。

竹→(節)→世(よ)竹→(節)→夜(よ)

という発想は同パターンの遠輪廻と見なされるということです。