『古典俳文学大系 第5巻 芭蕉集』より

和漢篇を読む

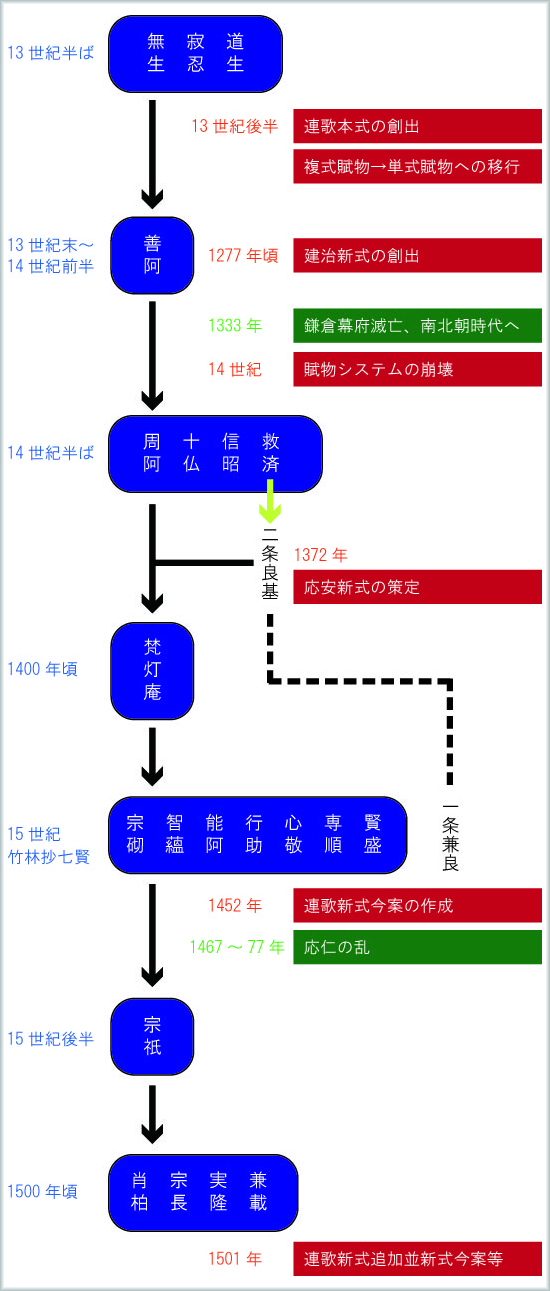

前回は和漢聯句とは何かをご説明しましたので、今回はその式目である連歌新式「和漢篇」を読んでみましょう。これも一条兼良/宗砌編の『連歌初心抄』から転用されたものです。

- おおよそのルールは連歌の式目を適用すべきである。

- 和漢ともに最長で連続五句までとする。ただし、漢の部分で対句を構成している場合には六句に及んでも可とする。

漢詩の部分を対句構成にしている場合は、奇数だと対句になりませんから六句までは認めるということですね。ただし能勢朝次先生によれば、漢句が五句まで連続することはまれであったということです。

- 景物や草木などの使用回数制限は、連歌の定めを和漢を通じて適用する。ただし、雨・嵐・昔・古・暁・老などの類は、和と漢でそれぞれ使用することができる。

ここは一座一句物~一座五句物のことを言っています。一座二句物だったら、和と漢通じて2回しか使えないということです。ただし「雨・嵐・昔・古」等の一座一句物は、和と漢で一回ずつ使えるとしています。「暁・老」は二句物ですが、二句使えるのは特殊なケースだけなので、これも一句物に準ずるとしています。

- 同季は七句を隔てる必要がある。同字並びに恋・述懐等は五句を隔てる必要がある。これらは連歌式目と同じ。ただし、それ以外の七句隔て物は五句隔てでよい(月と月などの類)。五句隔て物は三句隔てでよい(山類と山類、水辺と水辺、木類と木類といった類である。ただし、日と日、風と風といった場合は同字の定めが優先されるので五句隔てである)。三句隔ては二句隔てでよい。打越を嫌うものについては連歌式目に同じ。

句去りについてのルールですが、連歌式目よりも規制をゆるめています。土芳が「和漢聯句の法式がおおよそ俳諧の法式となった」と言っているのはこのへんのことを指していると思います(俳諧のルールは連歌よりもゆるやか)。

- 山類・水辺・居所等における「体」と「有」の区別はこれを適用しない。

「体」と「用」の区分は連歌においても難しいのですが、まして和漢聯句では適用困難なので、使用しないことになっています。

- さまざまな物の異名については、その本体によって季を定める。ただし使用数については本体とは別に数える。たとえば「金烏」は日のこと、「銀竹」は雨のこと、「金衣」は鶯のこと、「烏衣」は燕のこと、「霜蹄」は馬のこと、「鯨」は鐘のことといったたぐいである。連歌における異名の扱いの例に従うこと。

この項については能勢先生が非常にわかりやすく解説されていますので、そのまま引用します。

「この条は、漢句において特に多くあらわれる異名のものについての注意である。連歌であれば鶯とか燕とか雨とかいう語そのままに用いるのであるが、漢詩文ではそうした普通の名称の他に、金衣とか鳥衣とか銀竹とかいう語を用いる例が多い。必ずしも酒落た名称を好むということばかりでなく、平仄の関係から、こうした使用をしなくてはならない場合もあるのである。それで、そうした異名を用いる場合には、式目の上からいかにこれを扱うかということを述べたのである。そして、(一)異名の季はその本体の季に準ずる。例えば金衣は春のごときである。(二)異名を用いて作ったものは、その数においては本体の数の中には加えないというのである」

- 漢句における季節その他の区分について

和歌や連歌では原則として漢語(音読みの語)は使いません。漢句の場合はもちろん漢語を使用するので、季節や部立の分類も和句とは別にみる必要があるわけです。

さて、今回で式目の解説は終了です。次回は最終回、参考文献や目次を掲載する予定です。