式目の解説は前回でいったん終わり。今回からは「賦物(ふしもの)」のルールについてお話しします。

賦物とは、各句に特定の語(文字)を詠み込まなければいけないという、縛りのことです。

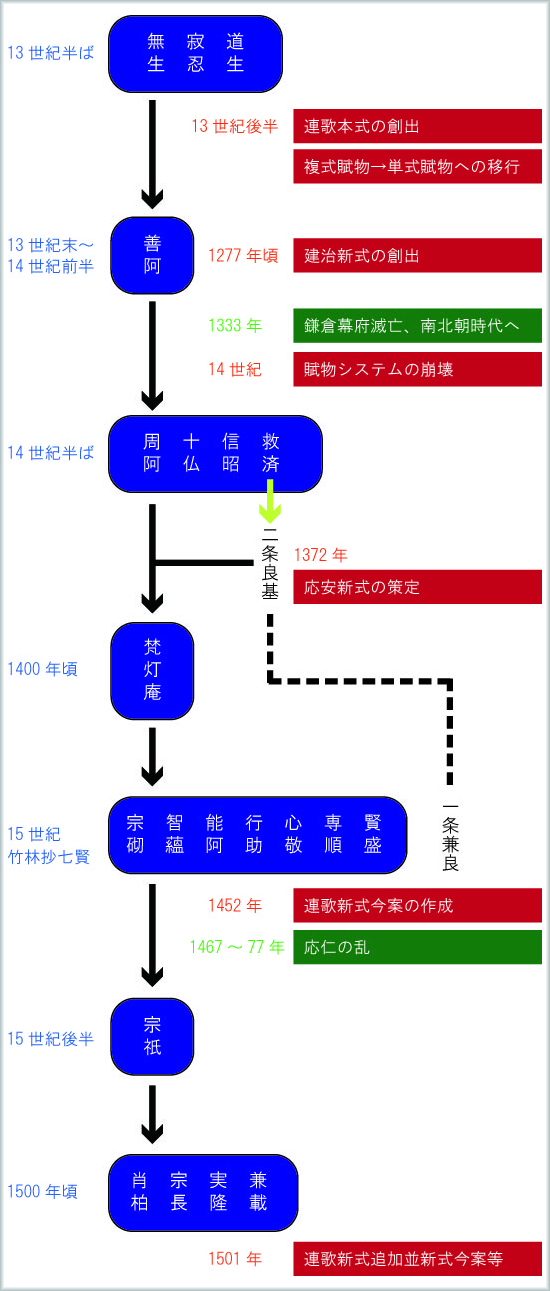

賦物のルールは時代とともに変化しましたので、その理解のためにもう一度、連歌の歴史を振り返ってみたいと思います。平安時代から室町時代へ、連歌形式がどのように変わってきたかという物語にお付き合いください。

謎多き「連歌本式」

連歌が百韻を正式とするようになったのは、後鳥羽上皇の時代、つまり1200年ごろだっただろうと推測されています。

承久の変を経て、鎌倉時代中期に立案された式目が連歌本式です。その実物は遺っておらず、条項の一部を猪苗代兼載が復活記録しているということは第1回に述べました。兼載の記録で注目されるのは、初折表が十句であり、名残裏が六句であるとされている点です。

二条良基以降の新式での百韻懐紙構成と、兼載が記録する本式の構成では次のような違いが出ます。カッコでくくったのが懐紙単位となります。

二条良基の新式 [8・14][14・14][14・14][14・8]

兼載記録の本式 [10・14][14・14][14・14][14・6]

現存する古い百韻連歌は1320年の「鹿児島県新田神社賦何目百韻」や1332年の「鎌倉金沢称名寺阿弥陀堂百韻」でしたが、これらはすでに新式の懐紙構成で進行していました。それ以前の実例がなかったので、本式が行われていた鎌倉中期の百韻がどのようなものであったかは、断片等をもとに推測するしかありませんでした。

冷泉家での大発見

藤原定家の末裔である、京都市上京区の上冷泉家は邸内に「御文庫」と呼ばれる非公開の土蔵を有していましたが、所蔵品が1980年から順次整理公開され、その結果国宝級の貴重な古文書がつぎつぎ発見されました。藤原俊成自筆の『古来風躰抄』、藤原定家自筆の『明月記』などです。これら文書は現在、財団法人冷泉家時雨亭文庫が管理しています。

連歌の面でも大発見がありました。「承空本私家集」の紙背文書として、「永仁五年(1297)賦何木百韻」という、連歌本式に則った最古の百韻連歌がほぼ完全な形で見つかったのです。紙背文書(しはいもんじょ)とはウラガミのこと。承空本とは、僧・承空が昔の和歌を書き写した個人的な書写本ですが、その裏紙から百韻連歌が見つかったのでした。昔は紙は貴重でしたから、ウラガミも積極的に再利用されていたわけです。

この連歌は次のような懐紙構成をとっています。

承空本紙背文書 [10・14][14・16][16・14][14・2]

初折表が10句なのは兼載の記録と同じですが、以下の構成が食い違っていて、最後名残裏が2句である点が目を引きます。断定的なことは言えませんが、永仁五年賦何木百韻のフォルムこそが連歌本式を体現していたのではないか。兼載は過渡期の作品しか知らなかったのではないかという推定が可能と思われます。

本式時代の連歌が発掘されたことにより、初期百韻に関する研究が大いに進展を見せたのでした。賦物についても実態がわかってきたのです。

いろは連歌

ここで時間を巻き戻して、平安時代12世紀の連歌についてお話ししましょう。

連歌はもともと、「五七五」に「七七」を付ける、あるいは「七七」に「五七五」を付けるという2句1組の短連歌として始まったものでした。ところが「五七五」「七七」「五七五」...というように3句以上にわたって句を続けていく鎖連歌が平安末期に始められるようになりました。最古の記録として、1130年ごろに3句による連歌が作られた話が『今鏡』に記されています。

それに続く事例が『古今著聞集』に残されています。1165年頃のこと、時代としては平治の乱が終わり、後白河法皇が院政を敷いたというタイミングです。連歌の会が開かれたのですが、そこではイロハニホヘトの47文字をそれぞれ句の頭に詠み込むという縛りが決められていました。47文字ということですから、四十七韻か、あるいは少しのばして五十韻の連歌を目指したのではないかと思います。

その座で、

うれしかるらむ千秋万歳

という句が出た。「う」で始まる短句なので、次は「ゐ」で始まる長句を詠まなければいけないのですが、付けが難しく誰も句を出せないでいた。そこへ、小侍従という女性が

ゐはこよひあすは子日(ねのひ)とかぞへつつ

という句を出したので、皆から喝采を浴びたのでした。前句は「何と嬉しいことではないか、千年万年と世が栄えることは」というもので、後句は「暦では今日は亥の日、明日は子の日、そうやって数えているうちに千年万年を経ていくのですね」とつないだわけ。「ゐ→亥の日」と発想し、暦日つながりで付けたたところがお見事。作者の小侍従は「待宵の小侍従」とのニックネームを持つ閨秀歌人でした。

あらかじめ何句詠むと決めていない場合を鎖連歌、五十韻なり百韻なり句数を決めて詠むのを長連歌と、今日区別しています。

小侍従が賞賛を受けたイロハ順の連歌を「いろは連歌」と呼んでいます。初期の鎖連歌あるいは長連歌は、こうした制約をクリアしていく言語ゲームとして行われていたようです。

後鳥羽時代の縛りのルール

後鳥羽上皇が連歌を好み、この頃に百韻を定番の形式とするようになっていったことは先に述べたとおりですが、縛りに関しても特徴的な制約が生じました。

後鳥羽時代の連歌は完全な形では見つかっていませんが、後年に二条良基が編纂した『菟玖波集』に付句が断片的に収録されているため、実態がある程度推測できます。そこに見られる趣向は次のようなものです。

- 源氏国名連歌(源家長が上皇に奉った独吟百韻)…長句には源氏物語の巻名を詠み込み、短句には国名(出雲、伊勢、近江など)を詠み込む

- 黒白連歌(藤原家隆が上皇に奉った独吟百韻)…長句には黒いもの、短句には白いものを詠み込む

- 三字中略四字上下略連歌(藤原定家が上皇に奉った独吟百韻)…三字中略とは三音の語のうち真ん中の一音を省いても意味をなす語を使うこと(ちぎり→ちり、となるため「ちぎり」を使える)。四字上下略とは四音の語で最初と最後の音を省いても意味をなす語を使うこと(ゆふかほ→ふか(鱶)となるため「夕顔」を使える)。長句で三字中略を詠み込み、短句で四字上下略を用いる

- 草木連歌(1218年4月の連歌会での百韻。上皇、定家、家隆らが参加)…長句には草を、短句には木を詠み込む)

こういうアクロバティックな言語ゲームを当時の有力な歌人たちが楽しんでいたわけです。

後鳥羽上皇は1221年に政変を企て(承久の変)、その失敗により隠岐に流されます。連歌をめぐる環境が激変し、連歌の担い手も、長連歌の進行ルールも改まっていきました。やがて連歌本式の立案ということになるのですが、続きは次回。