堤家の出自

ここで堤歓生の出自、そして堤家と私との関係についてお話ししましょう。

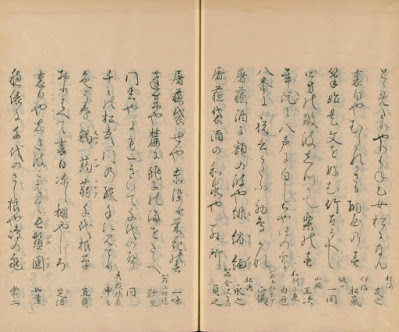

歓生について、小松の連歌研究家である後藤長平が「素仏蔵小松俳諾史資料解題」の中で次のように書いています。

姓は堤氏、通称越前屋宗右エ門、泥町(現大川町)に住す。利家公尾山城に入城の折、越前より随伴せし商人との事、その住居跡は今も堤町として残れり。後、利常公小松入城に従い来松せしと言う。天満宮能順の連歌の門に入り、第一人者となった。

また作家の北條民雄は『新修浅井了意』の中で次のように書いています。

堤家はもと京都の公卿であったが、故あって越前に下り、後金沢の堤町に居を占め、更に小松町泥町に移住した。其当時は俗称稲荷角におり、後に中町へ移転したが、火災のため居宅を焼き、其後いつとなく廃絶したのである。たゞ現在堤家の分家である堤八郎右衛門氏が残り、龍助町に居住せられている。

歓生時代の家業も未詳であるが、越前屋七郎右衛門と称した事は明かである。

これらを整理すると

- 堤家はもともと京都の公卿であった。(私の親族は、「自分たちに公卿の血が流れているとはとても思えん」と言っておりますが)

それが越前に移住し、商人となった。 - 戦国時代、前田利家は織田信長に臣従し、越前一向一揆を鎮圧した。この功により越前(福井県)に領地を与えられた。賤ケ岳の戦いの後の1583年、利家は秀吉から加賀2郡を与えられ、本拠を尾山城(金沢城)に移した。

堤家はそれに従って金沢に移住した。もともと越前の商人であるから越前屋を名乗った。 - 後に堤家は小松市泥町に移った。

- 歓生は「越前屋宗右衛門」とも「越前屋七郎右衛門」とも名乗っていた。

後藤長平は堤家について「その住居跡は今も(金沢市)堤町として残れり」としています。しかし『金沢市史』によれば「堤町」の名は前田氏入城前の佐久間氏時代からある地名だとしており、堤家にちなんで町の名がついたわけではなさそうです。(逆に町名から堤姓を名乗った可能性はありますが)

小松城が築かれ、前田家第2代藩主利常がそこを隠居所として入城したのが1639年です。利常死没の1658年まで城下の整備が続いたということですから、堤家が小松に移ったのはその頃ではないかと考えられます。

次に小松での堤家の住居ですが、現在、梯川(かけはしがわ)小松大橋の橋畔に「ぬれて行や人もおかしきあめの萩 はせを」の句碑が建ち、ここが歓生亭であったとされています。しかし古地図を元に見ていくと、実際の歓生亭があった「泥町(ひじまち)稲荷角」はもう100メートルほど西だったのではないかと思われます。区画整理と小松大橋の架橋のため、街区が作り替えられ、橋畔に好適な空き地ができたのでそちらに句碑を設置されたのでしょう。

梯川の河畔に所在したということから、堤家越前屋は水運を利用した物資の輸送と売買を行っていたのではないかと考えられます。「泥町越前屋七郎左衛門は1688年に山上屋に代わって町年寄となった」という記録があるそうで、七郎左衛門は七郎右衛門の間違いだと思いますから、小松家は町年寄が務まるくらいの富商であったということが言えるでしょう。

西照寺の釣鐘-七郎右衛門と八郎右衛門

歓生の家は堤七郎右衛門家で、分家に堤八郎右衛門家がありました。そしてわが祖母は八郎右衛門のほうの家系なのです。その意味では歓生は私の直系の祖先ではないかもしれません。

ただ、最終的に七郎右衛門家は廃絶して八郎右衛門家が堤家を継ぐことになったので、歓生をご先祖様と呼んでも許されるでしょう。

歓生と初代八郎右衛門は、兄弟ではなかったかと私は想像します。そうでなかったとしても従兄弟ぐらいの関係ではあったろうと思います。そう考える理由は、兄弟であると見ると年代的に符合するということ(後述)。また七郎右衛門と八郎右衛門はどちらも越前屋を名乗っていたので、同じ地域に住む親しい家族で、協力して商売をやっていたと推理するのが自然であることなどです。

堤家と同じ泥町(現・大川町)に西照寺という真宗大谷派の寺院があります。ここに、1684年に歓生(越前屋七郎右衛門)が奉納した釣鐘が現存します。太平洋戦争中に金属供出にあいそうになったものを、現地の運動でかろうじて残りました。鐘の銘は著名な仮名草子作者である浅井了意によるもので、なぜ了意がこれを書いたのかは仔細不明ですが、そういう伝手を持っていた歓生の交遊の広さが察せられます。

そして同時に鐘楼を寄進したのが、越前屋八郎右衛門なのです。このことからも両者が非常に近しい血縁にあったことが確実視されます。

歓生の生涯

堤歓生とはどのような人物であったか。生没年すらわかっていないのですが、年代的に考えて生年は1630~40年ごろ、没年は1723年またはそれ以後ではなかったかと推定します。そう考えると、鐘を寄進したのが数えで45~55歳、町年寄になったのが49~59歳、芭蕉を迎えたのが50~60歳という勘定で、だいたい自然な年齢はこびではないかと思います。

いっぽう八郎右衛門のほうですが、最後にこの名跡を名乗っていたのが第八世で、その息子、堤重恭は1879年生まれ。乱暴ですが一世代を30年として計算すると、初代八郎右衛門は1639年前後生まれということになり、歓生と兄弟とするとうまく勘定が合います。荒っぽすぎて何の証拠にもならない計算ですがね。

歓生がいつごろから能順に師事したかはわかっていませんが、最も古い資料(1681年)に先の計算を適用すると、42~52歳ですので、これくらいの年齢あるいはそれより若く入門したかと考えられます。1706年に能順が死去すると、翌年に師の発句集『聯玉集』を刊行。師の菩提を弔うためか、出家して「慶阿」を名乗りました。最後に連歌が記録されているのが1723年なので、上記のように没年を推定してみました。80歳以上生きた勘定で、当時としては相当な長生きです。

彼の没後の1856年に発句集『新梅の雫』が刊行されました。

その後の堤家

北條民雄の記述によれば、七郎右衛門家は後に小松市中町に移住しています。その理由は不明ですが、仮に商業を続けていたとすると、梯川を使った水運が下火になったことが理由の一つに考えられないでしょうか。

北陸本線の福井~富山間が開通したのが1899年。それ以降は物流の中心は鉄道になり、梯川河畔に大きな店を構える必然性がなくなって、駅により近い中町に移ったのではないか。

北條の言う「火災のため居宅を焼き」というのは、1930年3月28日に起こった「橋北(はしきた)の大火」です。小松市街の北半分を焼き尽くす大火事で、中町も泥町も焼失します。北條の記述ではその後七郎右衛門家は廃絶したとのことですが、火事による没落が原因なのか、単に家系が絶えたのかは不明です。

いっぽう八郎右衛門家のほうは龍助町に移住していたとのことですが、こちらは1932年10月22日に起こった「橋南(はしみなみ)の大火」に襲われます。小松市は2つの大火によって主要部がほとんど焼尽するという悲劇に見舞われたのでした。八郎右衛門家はかろうじて蔵だけが残り、火災後はここに居住しながら再建を図りました。

俳人・堤芹村

堤八郎右衛門を最後に名乗っていたのは第八世ということですが、その息子が堤重恭(つつみ・しげやす、1878年12月25日~1944年2月21日)でした。当時堤家はだいぶん零落していたようで、重恭は若いうちは畳用の藺草を編んだ莚を仕入れて担いで売るというような仕事もしていたと聞きます。

重恭は東京に遊学し、中央大学(当時は「東京法学院」)の学生だったころ正岡子規の門を敲き、俳句に手を染め、「堤芹村(つつみ・きんそん)」と号しました。蕪村に倣った号だったとも言われます。『俳文学大辞典』(角川書店刊)は芹村の読みを「せっそん」としていますが、「きんそん」が正しい。

1902年に子規が没すると、重恭は福井市で弁護士の職に就きます。そのかたわら1909年には俳誌「早苗」を創刊しました。この年の8月から9月にかけて、三千里の旅の途中の河東碧梧桐を金沢と福井で迎えています。またそれと前後して、高浜虚子に福井で面会したことがありました。

堤芹村は碧梧桐の新傾向系の作家であったと思われがちだが、本当のところは子規に私淑していたのであって、碧梧桐と虚子の両方に距離を置いていたのではないかと、これは芹村のお孫さんのご意見です。

「早苗」は1年しか続かず、2巻8号で終刊したとのこと。しかし福井に近代俳句の芽を育てた人物として、郷土では大事にされているようで、県のデジタルアーカイブに名前が記録されています。

堤芹村(重恭)の娘が私の母方の祖母になります。当時福井小町とうたわれたそうで、若いころの写真を見ると確かに美人です。老後の彼女しか知らないこちらにとっては「ほう」と思うばかりですが。

堤家の家系が私につながったところで、今回のシリーズはおしまい。

参考文献リスト

後藤子仏(長平)「素仏蔵小松俳諧史資料解題」(「小松市立博物館研究紀要第41号」所収) 2005年