芭蕉連句の変遷

前回は、連歌の「寄合」が俳諧では「付合」という概念に変わっていったこと、俳諧の付合は連歌の寄合よりも自由にアレンジ可能だったこと、芭蕉も付合集を利用していたがそれほど熱心ではなかったことなどを説明しました。

芭蕉は連句、発句の両方の分野で改革を目指した人ですが、では連句ではどのように作風を変えていったのか、「付合」という面から考えてみようと思います。

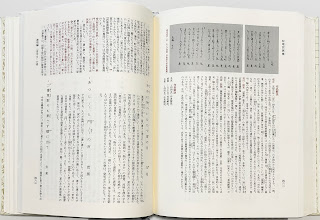

以下の表は、連句一巻の中で付合集を使った付けが何句あるかを一覧にしたものです。芭蕉の連句からは主要な歌仙を10例選びました。比較のため、芭蕉以前の例として西山宗因の「蚊柱はの巻」、芭蕉以後の例として与謝蕪村の連句4巻についても調べました。付合を使っているかどうかは『俳諧類船集』を基準にして判定しましたが、なかなか判定が難しいため誤差はあると思います。正確な数字よりもおよその傾向を見ていってください。

談林派の主導者であった宗因の場合、全体が百韻で句数が多いということはあるにしても、3句に1句以上で付合を利用しています。付合集重視の連句の進行であったことがよくわかります。

芭蕉の場合、1678年の「実や月の巻」では付合の率が高い。やはり3句に1句以上になります。前回見た1679年の「見渡せばの巻」でも高比率でした。ただしどちらの場合も、芭蕉自身の句では採用率は低く、他の連衆が付合を好んで使っていた点には留意が必要です。

1682年の「詩あきんどの巻」から急にその比率が下がっていきます。芭蕉は1680年に深川に転居し、82年に俳号を桃青から芭蕉に変更しました。このころから、意識的に彼は作風の転換を図ったということが、上表からはっきりわかります。

晩年になると付合利用がまったく見られない巻も出てきます。芭蕉とその弟子が付合集をほぼ卒業したことがわかるでしょう。

蕪村の場合をチェックすると、1774年の「菜の花やの巻」では高い利用率が見られますが、芭蕉に関する研究が進んだ後年からは使用が減っています(1778年の「春惜しむの巻」は以前このブログで鑑賞した、大魯を交えての連句です)。芭蕉の変革以後、連句における付合集の役割は小さいものになっていきました。今日行われている現代連句では、付合という概念はほとんど使用されません。寄合や付合ということを聞いたことがないアマチュア連句人も多いことでしょう。

物付、心付、余情付

連句での付句の付けかたとしては、大きく言って3通りがあるとされます。

1) 物付・・・前句に出てくる事物と関係がある事物を出す付けかた

2) 心付・・・前句の意味や雰囲気を受けてそれを引き継ぐ付けかた

3) 余情付・・・前句と直接のつながりはないが、情感が前句と通うところがある付けかた。詩的連想に支えられた付けかた

付合集が示唆する付というのは、おおよそ1)か2)の付けかたなのです。芭蕉自身は『去来抄』の中で「昔(貞門時代)は物付、中頃(談林時代)は心付がもっぱらであった。我々は〈移り・響・匂・位〉に基づく付けかた(すなわち余情付)をもって良しとする」と語っています。こうした意図的な「付」改革の意図が、芭蕉を付合集から遠ざけたと言っていいでしょう。

ただし向井去来は「一巻の中に物付の句が1~2句あるのは構わない」と言っています。連句は緩急のペース変化が大事なので、あまり最初から最後まで詩的に緊張した付けが続くと精神的に疲れてしまう。だから物付ですんなり流すところがあってもいいと考えたのでしょう。それゆえ芭蕉も一巻の中で付合を使った句が数句程度あるのは構わないと見ていたと思います。